![]() L'HISTOIRE DU CONGO A TRAVERS LES RUES DE BRAZZAVILLE

L'HISTOIRE DU CONGO A TRAVERS LES RUES DE BRAZZAVILLE

Jean Pierre BANZOUZI (1986)

INSSEJAG

L'objet de cette communication est d'utiliser la rue comme outil méthodologique, sorte d'itinéraire historique rendant compte de l'histoire du Congo :

- le Congo, des origines à la pénétration (avant 1880)

- la période coloniale (1880 - 1958)

- la décolonisation et l'Indépendance (1958 - 1960)

- le Congo aujourd'hui.

<!--break-->

![]()

1- DEFINITION DE LA RUE

L'origine étymologique de "rue", est le mot latin "ruga", nom garde en Italien et dans d'autres langues romanes et qui par déformation est devenue "rue". "Ruga" veut dire ride; on pourrait dire que la rue est une cicatrice laissee par l'histoire. Cet espace de la rue est fondamentalement le lieu d'une histoire.

Notre approche vise à dégager la personnalité de la rue, mais également répondre à la plus banale des questions: quelle est ton adresse ? rue Bayardelle, rue du General de Gaulle, avenue de France, avenue de Paris, etc., noms d'hommes célèbres, de villes ou de pays que, dans la pratique courante, on est amené à prononcer à tout bout de champ. Cette familiarité est ambiguë, fallacieuse et savamment orchestrée par la Métropole. Ainsi, nous sommes où nous ne sommes pas, mais le pays où nous ne sommes pas existe et celui où nous sommes n'existe pas. La méconnaissance même des nouveaux noms est flagrante : rue Mpossi-Masseko. rue Mabiala Ma Nganga, rue Pierre Mbongo. Ainsi continue-t-on d'envoyer les lettres aux anciens noms des rues.

Le choix d'une telle approche trouve sa justification dans le fait que Brazzaville, qui est devenue tant de fois capitale (de l'Afrique Equatoriale Française, de la France libre, du Moyen Congo, du Congo, désormais de la République Populaire du Congo), se distingue encore une fois des autres capitales des pays de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (Libreville, Ndjamena, Yaounde, Bangui) comme étant la seule dont les rues et avenues portent des noms de personnes, d'événements ayant fait date. de villes, de rivières, de forêts, etc.

Nous nous proposons de faire connaître Brazzaville par les rues. Cette approche permet d'entrer complètement dans l'histoire du Congo par un aperçu toponymique, historique et sociologique des noms des rues, avenues et lieux-dits selon les quartiers.

2- HISTORIOGRAPHIE DES QUARTIERS

2.1. Le Plateau

Le Plateau, quartier administratif, est compris entre les ravins de la Glacière et du Tchad. C'est sur ce Plateau que fut acheté et payé en barrettes le groupe de 17 paillotes du chef N'Guia en 1886. De Chavannes y construisit la "première case" de Brazzaville. Les rues de ce quartier évoquent les premiers explorateurs : rue Diego Cao, évoque le premier explorateur ayant atteint l'embouchure du Congo en 1482; d'autres rues portent les noms de presque tous ceux qui accompagnaient Brazza lors de la pénétration coloniale avec les missions de l'Ouest africain : rue Ballay et rue Noël Eugene, la rue Malamine, du nom d'un sergent sénégalais, jadis (1912) petite rue du Plateau, actuellement située entre la place de la Mairie et l'Hôtel des Postes. Rue Crampel porte le nom d'un secrétaire de Brazza; enfin les rues Rigail de Lastours, Charles de Chavannes. Albert Dolisie, Thollin (Place), et Liotard évoquent également les compagnons de Brazza. Par la suite, se sont ajoutées les rues Henri de Lamothe et du Colonel Largeau. La rue Edouard Renard évoque le gouverneur général de 1'AEF qui succéda à Antonetti, et elle est vraisemblablement une des plus vieilles rues de Brazzaville. Anciennement dénommée avenue de la Résidence, cette rue partait de la case de Chavannes-Laneyne (la résidence) et, traversant le tennis club de l'époque, où se trouve actuellement le palais présidentiel, descendait par un escalier a la briqueterie de Chavannes. L'avenue du General de Gaulle, anciennement avenue n°2 en 1937, longe le ravin du Tchad.

2.2. Le quartier Tchad

Ce quartier est situe entre le ravin du même nom et le ravin de la Mission et fut concédé par arrêté, le 31 janvier 1900, par le commissaire général du gouvernement dans le Congo Français au "Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad". Il abrita plusieurs militaires tchadiens, et s'appelle aujourd'hui Camp du 15 Août 1963.

Certaines rues de ce quartier sont dédiées à la gloire de l'Armée Française : avenue de la Deuxième Division Blindée, boulevard Marechal Lyautey, avenue Colonel Busset, avenue du Colonel Colonna d'Ornano. Enfin l'avenue des Unîtes de Marche de la France Libre évoque l'épisode qui commença le 21 décembre 1940 et au cours duquel le General de Larminat salua le départ des deux premiers bataillons de marche de la guerre en Erythrée : février 1941. victoire de Koufra remportée par Leclerc. Keren et Kub-Kub en Erythrée: 1941 avec le Fezzan jusqu'a Tripoli : du 26 mai au 11 juin 1942 où. sous les ordres de Koenig, défense héroïque de Bir-Hakeuir en Lybie : et enfin en Août 1944, débarquement Paris-Strasbourg.

2.3. Le quartier de la Mission ou l'Aiglon

Il évoque la pénétration des missionnaires catholiques et le rôle prépondérant qu'ils ont joue dans l'évangélisation, l'enseignement (école primaire, collège Chaminade, collège Javouhey, etc.), et l'architecture de Brazzaville (sa cathédrale, la basilique Sainte Anne du Congo). Ce sont les rues telles que : la rue du R.P. Bessieux, du nom du premier évêque du Gabon qui s'installa près du fort d'Aumale (futur Libreville en 1886) : l'avenue Monseigneur Augouard (premier Français venu au Stanley- Pool après de Brazza en 1881) qui fonda la Mission de Linzolo en 1883. une Mission au Kassaï (Zaïre Actuel) des 1886, et une autre à Brazzaville en 1887. Ce personnage lança son premier "diata" bateau A voile, en 1881 et fut nomme évêque en 1890 : il créa le Port Leon, jadis port fluvial de la Mission Catholique, derrière l'Hôtel de ville. On v trouve aussi la rue du Village des Chrétiens au bas de la colline de la mission, (ancien village dit aussi Mariage, constitue : par des esclaves libérés et les premiers catéchumènes maries religieusement, qui était situe jadis vers les immeubles fédéraux face h la Résidence Marina Hôtel.

2.4. La Plaine

Ce quartier est compris entre l'H6tel de Ville et l'embarcadère pour Kinshasa et fut crée en 1888. Des boutiques s’y ouvriront à la suite de la pénétration coloniale : en 1887, un premier comptoir français (Firme Daumas-Beraud) est crée sur les bords du Pool, suivi par les frères Tréchot en 1888 qui se tourneront vers le fleuve Congo et la Cuvette. Les quatre frères Tréchot exploitaient une immense concession dans le Moyen Congo, du temps des fameuses sociétés concessionnaires qui se partagèrent le Congo, et deux d'entre eux fondèrent la CFHC (Compagnie Française du Haut Congo). La rue Tréchot était petite mais commerçante. Elle reliait l'avenue Orsi du quartier commercial à la rue Jules Ferrv qui rejoint la gare. La rue Jules Ferry, dénommée d’après l'homme d'Etat français, relie la gare à l'ancienne avenue Félix Faure, appelée jadis rue Biscarat d’après l'homme qui fut tué lors de la mission Crampel à Dar el Kouti en 1891.

On trouve dans ce quartier des rues portant les noms de gouverneurs généraux telles que la rue Alfassa (Matteo), d'après le nom du Gouverneur General Honoraire, gouverneur du Moyen Congo et Secrétaire General du Gouverneur General Antonetti, la rue Félix Eboue, du nom du Gouverneur General de l'AEF, premier des gouverneurs en activité qui se rallia à l'appel du Général de Gaulle, compagnon de la Libération. La rue Félix Eboue, anciennement Rue Félix Faure fut débaptisée en 1944.

On y trouve aussi des rues portant les noms d'hommes politiques : rue Paul Doumer (homme politique et administrateur, Gouverneur General de l'Indochine en 1890, Président du Senat en 1927, de la République en 1931). C'est une longue avenue qui, de la Piscine des caïmans, rejoint Mpila en passant par la poste, la Société Nationale d'Electricité, la gare ; elle fut débaptisée pour s'appeler Fulbert Youlou et rebaptisée avenue Patrice Lumumba.

Certaines rues évoquent des dates d'événements : c'est le cas de la rue du 28 Août , date de ralliement à la France Libre et Combattante du Moyen Congo. La rue du General Husson, (gouverneur General de l'AEF qui fut dépossédé et remplace par le Colonel de Larminat) est l'ancienne grande voie qui reliait le Plateau à Mpila et qui a porte plusieurs noms : Congo, Ouesso, Commerce, Félix Faure. Elle fut par la suite découpée en Antonetti et 28 Août 1940 (hà la Plaine) et s'appelle aujourd'hui avenue Amilcar Cabral.

Tout comme les personnes, les lieux sont baptises et, selon les événements, débaptisées : la place de la Gare, date de 1929, sous Antonetti, celle de la Poste, date de 1929; la place de la Piscine, aujourd'hui, appelée 31 décembre 1969 date de 1936. Ces places sont encore connues sous leur non originel : le nom de la Piscine persiste encore bien qu'elle n'existe plus.

2.5. Le quartier Mpila

Cet ancien village florissant illustre les balbutiements des debuts de l'industrie A Brazzaville. Les rues de ce quartier évoquent :

- La pénétration coloniale ; ainsi la rue Bouet-Willaumez, du nom du capitaine de vaisseau commandant le brick la "Malouine" qui reçut pour mission d'explorer la c6te occidentale d'Afrique, reconnut la rade du Gabon et traita le 9 fevrier 1839 avec un chef indigène de la rive gauche de la baie (Rapou Yombo, dit aussi Roi Dents) permettant ainsi à la France de s'installer au Ga bon.

- Les Sociétés concessionnaires : La rue de la Pointe Hollandaise, le cimetière Hollandais, rappellent les premiers temps de Brazza et tout un chapitre de la présence européenne en Afrique Centrale pendant tout le XIXe siècle. Les Hollandais avaient un nombre important de comptoirs et de factoreries le long de la cote et notamment à Brazzaville. C'est la Maison Hollandaise sous le sigle de N.A.H.V. (Nieuwe Afrikaansche Handels Vennotschap) qui y obtint une concession dès 1888 qui atteindra, en 1898, quarante hectares (un kilomètre de front d'eau le long du Beach actuel).

- La construction du chemin de fer Congo-Océan (CFCO) : les rues du Camp, Jacob, de la Gare des marchandises, toutes évoquent cette époque. La rue du Camp du nom d'un camp de travailleurs du CFCO qui fut construit aux environs de 1933 entre l'UNELCO, la SNE actuelle et le grand immeuble magasin Nogueira ; rue Jacob (Léon), baptisée d'après l'ingénieur des chemins de fer qui fut charge par Brazza en 1886 d'étudier le trace et fit en 1887-1889 d'importants travaux topographiques entre Loango et Brazzaville avec Pleigneur, Pobeguin, Michel Dolisie, Cholet. La rue de la Gare des marchandises conduit à la gare surnommée "petite vitesse".

Au delà du quartier industriel, les rues évoquent les activités principales du quartiers : rue des Jardiniers, rue des Pêcheurs, rue des Maraîchers, etc.

3. LES RUES DANS « LES BRAZZAVILLES NOIRES »

3.1. Historique de la rue

L'expression les "Brazzavilles noires" est emprunté à G.Balandier (1955). Elle désigne les quartiers urbains d'occupation africaine. En effet, c'est en 1909 qu'une déclaration consacre la création officielle des quartiers indigènes de Poto-Poto et de Bacongo. Celle-ci paraît exprimer la volonté des pouvoirs centraux coloniaux de placer les agglomérations indigènes dans un système où l'on n'admet pas une intégration des populations locales et de la population européenne. Qu'est ce qui a provoqué cette décision qui appelait des transformations ? "Quand le pouvoir colonial manifeste sa volonté de contrôler tout ce qui approche le milieu urbain, la première application de volonté se fait par le trace des rues dans ces quartiers noirs, dans un esprit rationaliste, qui tranche souvent avec la ville européenne. Les rues sont rectilignes et se croisent en angle droit" (Milandou, 1983).

3.2. Le paysage urbain : les noms de rues

Balandier dans, "Sociologie des Brazzaville Noires" (1955) dit A propos des noms de rue : "les dénominations mêmes des rues ne manquent pas d'être caractéristiques de chacun des 'Centres'. A Poto-Poto, elles rappellent l'origine ethnique des premiers habitants qui les ouvrirent : rue des Mongo, rue des Mbochi, rue des Kouyou, etc. Ces noms ne doivent pas faire illusion, ils constituent plus des rappels historiques que l'indication d'une réalité actuelle ; ils soulignent surtout l'extrême panachage ethnique qui caractérise ce centre : l'énumération des noms de rues fait saisir à quel point Poto-Poto est un véritable 'melting-pot'. A Bacongo, les dénominations sont de nature radicalement étrangères et rappellent les grandes personnalités de l'histoire et de la littérature : rues Montaigne, Voltaire, Condorcet, Surcouf, Jean Bart, etc. Ce 'centre' ne se définit pas par rapport a des particularités ethniques mais rappelle son caractère de dépendance du quartier administratif".

3.2.1. Le quartier Bacongo

Le quartier est subdivise en plusieurs quartiers administres par des chefs de quartiers ; il se décomposait de la manière suivante : quartier Dahomey, quartier Kondo, quartier Mbama, quartier Mpissa, quartier Mambani, quartier Bounsana et quartier Makélékélé, ce dernier étant devenu un arrondissement.

Ce quartier, typique de la présence française, montre encore une fois combien nous étions domines culturellement dans un pays où nous n'étions pas. Ses rues portent les noms de militaires français : Rue Jean Bart. rue Lamy, rue Moll (colonel tué lors de l'affaire de Doroté dans le Ouaddaï le 9 novembre 1910), rue Capitaine Tchorere (gabonais mort pour la France pendant la guerre 39-45). Elles portent également les noms d'hommes politiques (Jules Grévy, Félix Eboué), d'hommes de lettres (Voltaire), d'hommes de sciences (Chaptal, Condorcet), d'artistes (Béranger), de missionnaires catholiques (Père Bonnefond, Père Drean, tous deux prêtres français de la congrégation du Saint Esprit ; rue Mère Marie, première religieuse au Congo),de missionnaires protestants (John Sodergren), John Sodergren, missionnaire protestant suédois, qui fut Président de la Mission Evangélique Suédoise de 1925 A 1947, est l'une des personnalités que le General de Gaulle rencontrait lors de ses passages à Brazzavile en 1940 et 1942.

Ces rues qui portent comme des êtres des noms propres, furent débaptisées par arrêté n°3127 du 5 juillet 1967 approuvant la délibération n°6-67 du 4 avril 1967 de la délégation spéciale portant sur certaines rues de l'agglomération de Bacongo. On en veut pour exemple la rue Samba Marius. (ex-rue Alfasser, chef de quartier notable). la rue Jacques Bankaites, (ex-rue Condorcet), la rue Balou Constant. (ex-rue Arago), la rue Kitengue, du nom du grand chef du quartier n°1 (ex-rue Bacongo), la rue Mbiemo (ex- rue Capitaine Charles Tchorere, gabonais, officier, capitaine à titre français, commandant de la 7e compagnie du 53e R.I.C.M.S. occupant Airaines et qui fut tué sauvagement le 7 juin 1940 au petit village d'Airaines près d'Abbeville, en France), l'avenue Matsoua André Grenard (ex-avenue Capitaine Gaulard, d'après l'aviateur qui s'écrasa a Bolobo. coté belge, le 18 mars 1935 alors qu'il se rendait à Bangui avec le Gouverneur General Renard et Madame Renard), ancien terrain d'aviation militaire de Bacongo.

3.2.2. Le quartier de Poto-Poto

Poto-Poto, ancienne plaine marécageuse, signifie "boue". Il représenterait un "melting-pot" de la presque totalité des ethnies de l'ex-Afrique Equatoriale Française, (Oubangui-Chari, Tchad, Gabon, Moyen-Congo, Cameroun), des colonies de l'Afrique de l'ouest, d'anciens administrateurs coloniaux, traitants et tirailleurs (Sénégalais, Dahoméens. Haoussa), d'où les rues Dahomey, Haoussa, Sénégalais. Les rues Kassai, Mongo, Banziri, Mbaka, Yakoma, Bangangoulou, Mbochis et Bateke, portent les noms des premiers occupants de Brazzaville : en général ces différentes ethnies ont été, amenées à Brazzaville par les missionnaires catholiques.

Les grands travaux qui s'ouvrirent au Congo en 1925 (construction du chemin de fer et autres grands travaux &à Brazzaville) permirent l'installation de vastes camps de travailleurs, tels que le camp des Saras à Poto-Poto et la rue du même nom. La présence française était permanente. On y trouve donc l'avenue de Paris, tracée vers 1910, rue principale qui allait du nord au sud de Poto-Poto en 1928 ; elle figure sur une carte comme la rue n°4. Goudronnée début 1954 jusqu'au rond point de Moungali, cette avenue est devenue avenue de la Paix. La rue des Gabonais, fut également débaptisée et rebaptisée rue des Martyrs le 20 septembre 1967 à la mémoire des congolais morts à l'issue des meutes qui suivirent un match de football opposant le Congo au Gabon.

3.2.3. Moungali et Ouenze

Moungali, quartier au nord de Poto-Poto, signifie "aveuglant" (jadis marais et sables étincelants et nus) et Ouenze quartier à l'est de Poto-Poto, dont le nom vient de l'ancien Congo-Belge, signifie "lieu de transaction, de réunion", et plus exactement, "marche". Dans ces deux quartiers les rues portent des noms de villes de l'AEF, des chefs-lieux de région, des villages de l'ancien Moyen-Congo, comme en témoignent les rues Franceville, Bangui. Kinkala, Owando, (ex-Fort Rousset), Loubomo (ex-rue Dolisie), Itoumbi, Lenine (ex-rue Impfondo), Linzolo, Balloys, Dongou et Epena. La volonté de reproduire l'avenue des Champs-Elysées, qui mesure 60 mètres de large, permit la création en 1958 et 1965 de l'avenue des 60 mètres qui changera successivement de nom : Mindouli, débaptise pour s'appeler Jacques Opangault, du nom du Président du Mouvement Socialiste Africain, Vice Président du Conseil du Gouvernement, puis baptisée de nouveau avenue des 3 Martyrs à la mémoire des citoyens congolais morts les 13, 14 et 15 Août 1963.

3.2.4. Makélékélé

Makélékélé tire son nom du ruisseau qui le sépare de Bacongo et comprend : le quartier Météo. la Gendarmerie, Nganguouoni, Moukoundji Ngouaka. Jusqu'en 1958, Makélékélé n'était mis en valeur que par les femmes qui habitaient Bacongo et qui avaient gardé des activités "purement rurales". Les premiers lotissements dans la zone ont été crées par la municipalité de 1959 à 1960. De 1959 A 1962. la Société congolaise immobilière (SCI) va réaliser des lotissements au nord du quartier et à côté de l'actuelle commune de Makélékélé.

Au cours de la même année 1959, des propriétaires fonciers vont réaliser les lotissements de terrains urbains. Parmi ces propriétaires, signalons Mbemba Hyppolite, Niania Joachim, Sita Jean Baptiste ou Sita Dia Tsiolo. C'est ainsi que les rues de Makélékélé portent les noms de propriétaires fonciers (rue Ngali Pascal, Mbemba Hyppolite, Niania Joachim), de quelques notables congolais (rue Nganga Antoine, nom de l'ancien Secrétaire General à la Mairie, rue Fila Jean Baptiste). D'autres rues doivent leur nom aux grands chefs qui se sont illustres pendant la colonisation soit en collaborant, soit en résistant à Moudongo Biza, (rue Samba Ndongo, nommée d'après Samba Ndongo qui se rebella contre l'administration coloniale et fut envoy6 au Tchad en 1946). Il en est de même pour certains chefs de clan : Boueta Mbongo, Jacques Mayassi (collaborateur des colons), Pierre Mbongo ou pour certains missionnaires catholiques : Frère Hervé, Monseigneur Biechy (évêque à Brazzaville).

Le quartier Météo est ne et s'est développé autour de l'ancienne concession urbaine des services de météorologie, actuel centre culturel de l'ambassade d'Angola. Il doit son lotissement. à partir de 1967. à Samba Félix dont une rue porte le nom. Les rues évoquent ici les noms de villages et de rivières de la région du Pool (rue Boko, rue Loumou, rue Koubola, rue Matensama, Loua, rue Voula), ou d'anciens marchés (rue Mpika).

Le quartier Moukoundji Ngouaka doit son nom a un ancien militaire retraite, originaire du Haut Oubangui, nomme Ngouaka. Celul-ci avait acheté une moitie de la concession appartenant à Bunji qui lui-même se l'était approprie par achat direct à Yari. Ngouaka devait fonder un village dont il fut le chef. C'est tout naturellement que le quartier qui devait naître et se développer autour du village du chef Ngouaka prit le nom de Moukoundji Ngouaka. Les rues ici portent les noms des chefs coutumiers (rue Malonga Ecoute. rue Mpiaka. rue Matiabou, rue Ngouaka, rue Mbondji) et de personnalités religieuses (rue Monseigneur Mbemba, premier évêque du Congo: rue Auguste Nkounkou, prêtre congolais).

3.2.5. Le Plateau des 15 ans

Ce nom vient des tirailleurs qui, retraites après 15 ans de service, y vivaient retirés. Les noms des rues de ce quartier évoquent des rivières (rues Madzia, Djouari, Nko, Ndouo, Moukoukoulou), des forêts du Congo (rue Bangou, dans le district de Mindouli ; rue Mayombe, dans la région du Niari et du Kouilou), de sites géologiques (rue Diosso, évoquant les gorges de Diosso dans la région du Kouilou), etc.

4. COMPORTEMENTS SOCIOLOGIQUES

Nous nous limiterons aux quartiers cites plus haut. Les autres (Kinsoundi, Mfilou, Moukondo, Talangaïi) feront l'objet d'une autre étude. Il apparaît toutefois que le baptême des rues continue d'être un enjeu dans certains quartiers.

Malgré la "débaptisassions" de certaines rues, la majeure partie de la population citadine continue d'utiliser leurs anciennes dénominations. C'est le cas de la rue des Trois Francs (ex-Guynemer). On dit par exemple prendre le "100-100 Guynemer" ("100-100", nom donné aux taxis collectifs). Par contre, la population urbaine a bien intégré les nouveaux noms de certaines rues : avenue Matsoua, au lieu de Capitaine Gaulard. avenue de la Paix, au lieu de l'avenue de Paris, rue Loubomo et rue Owando (ex-Dolisie et ex-Fort Rousset).

Chaque grande période de l'histoire commence par un phénomène d'appropriation de l'espace culturel au centre de la cite. L'agora de la ville grecque, le forum romain, la cathédrale du Moyen Age, la plazza italienne en sont des exemples fameux. L'espace public devient le centre de l'échange. Ainsi l'espace culturel s'est déplacé au Congo de l'espace communautaire (mbongui) et de l'espace public, (zandu, "marche") à celui de la rue. Aujourd'hui cette dimension devient dominante. La sociabilité traditionnelle par quartier et par rue disparaissant, une nouvelle sociabilité s'est substituée a l'ancienne, et maintenant assure les fonctions essentielles de la ville. Le véhicule de cette nouvelle sociabilité a été le bar, le bar dancing, le café restaurant, c'est a dire l'endroit public où l'on se rencontre, où l'on parle, on boit, on mange ; il est devenu l'endroit du discours.

L’absence d’aires de jeux, d’infrastructures sociales et culturelles due àA l’occupation anarchique de l’espace de tous les nouveaux quartiers de Brazzaville, a poussé les jeunes, qui constituent la plus grande partie de la population urbaine, vers la rue, espace d’initiation, de jeux, de circulation des marchandises (création de kiosques à cigarettes, lavage de voitures etc. ) .

BIBLIOGRAPHIE

TOURE, A. - La civilisation-quotidienne en Cote d’Ivoire ; procès d’occidentalisation, Editions Karthala, Paris, 1981.

BALANDIER, G. - Sociologie des Brazzavilles Noires, EditionArma nd Colin, Paris, 1954.

CHAVANNES, Ch. (de) - “Note sur la Fondation de Brazzaville en 1886”, Bulletin soc. rech. Congolaises. N° 20, Brazzaville, 1935, pp. 3-22.

FREY, R. - “Brazzaville, capitale de l’Afrique Equatoriale Française“, Paris, Encyclopédie mensuelle O.M., 1954.

JEANNIN, M. - Un-quartier récent de Brazzaville : Makélékélé, ses activités économiques traditionnelles, Paris, ORSTOM, 1969.

MILANDOU. M. - Habitat et transformations sociales au Congo, Thèse de Doctorat de 3ème cycle. Université des Sciences sociales, Grenoble II. 1983.

.jpg)

Réalisées au stylo bille et aux crayons de couleur en 2008, ces deux planches (déjà parues in congopage.com) suffisent à démontrer l'excellence du travail de KHP205.

Réalisées au stylo bille et aux crayons de couleur en 2008, ces deux planches (déjà parues in congopage.com) suffisent à démontrer l'excellence du travail de KHP205.

Nouvelle fausse bonne nouvelle, les groupes Carrefour et CFAO s’allient pour développer des hypermarchés, des supermarchés et des supérettes dans huit pays africains. Le but avoué est de ruiner le petit commerce en Afrique puisqu’on nous dit : « L’intérêt pour les deux partenaires de se lancer à l’assaut de l’Afrique subsaharienne serait très récent. Il a été, entre autres, motivé par le fait que les perspectives sont intéressantes dans cette partie du continent en développement, où la population s’approvisionne en produits divers dans des boutiques et autres marchés peu commodes. ». Sans doute n’est-ce pas totalement faux, pourtant ces boutiques et marchés font vivre de nombreux africains. Qu’en sera-t-il demain ? Il devrait revenir aux différents gouvernements d’améliorer les marchés de leurs pays respectifs plutôt que de confier à de grands groupes le secteur de la distribution quand on sait qu’ils sont responsables d’une très importante baisse de revenus de leur concurrence et de leurs fournisseurs allant souvent jusqu'au dépot de bilan.

Nouvelle fausse bonne nouvelle, les groupes Carrefour et CFAO s’allient pour développer des hypermarchés, des supermarchés et des supérettes dans huit pays africains. Le but avoué est de ruiner le petit commerce en Afrique puisqu’on nous dit : « L’intérêt pour les deux partenaires de se lancer à l’assaut de l’Afrique subsaharienne serait très récent. Il a été, entre autres, motivé par le fait que les perspectives sont intéressantes dans cette partie du continent en développement, où la population s’approvisionne en produits divers dans des boutiques et autres marchés peu commodes. ». Sans doute n’est-ce pas totalement faux, pourtant ces boutiques et marchés font vivre de nombreux africains. Qu’en sera-t-il demain ? Il devrait revenir aux différents gouvernements d’améliorer les marchés de leurs pays respectifs plutôt que de confier à de grands groupes le secteur de la distribution quand on sait qu’ils sont responsables d’une très importante baisse de revenus de leur concurrence et de leurs fournisseurs allant souvent jusqu'au dépot de bilan.  Le Congo pouvait se vanter d’être un des pays africains les mieux notés à l’indice de la liberté de la presse. Le contrôle des entreprises de presse qui débute ce jour fait craindre un très fort recul dans ce classement, le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), étant bien parti pour appliquer une législation stalinienne en la matière. Désormais, nul ne pourra s’exprimer dans les médias, s’il n’est agréé par cette institution plus dévolue à la défense des intérêts du gouvernement qu’à celle de l’information.

Le Congo pouvait se vanter d’être un des pays africains les mieux notés à l’indice de la liberté de la presse. Le contrôle des entreprises de presse qui débute ce jour fait craindre un très fort recul dans ce classement, le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), étant bien parti pour appliquer une législation stalinienne en la matière. Désormais, nul ne pourra s’exprimer dans les médias, s’il n’est agréé par cette institution plus dévolue à la défense des intérêts du gouvernement qu’à celle de l’information. Le rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique, (African Economic Outlook) vient de tomber.

Le rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique, (African Economic Outlook) vient de tomber.

Lu in "Les Dépèches de Brazzaville". Nous sommes très mal partis pour être émergents en 2025 ou même en 2100...

Lu in "Les Dépèches de Brazzaville". Nous sommes très mal partis pour être émergents en 2025 ou même en 2100...

.jpg) Les entreprises chinoises se sont mises à la recherche pétrolière au Congo. Alors que les sociétés européennes sont soumises à des règles de sécurité draconiennes, il semble bien que les orientaux bénéficient de facilités qui allègent considérablement leurs dépenses.

Les entreprises chinoises se sont mises à la recherche pétrolière au Congo. Alors que les sociétés européennes sont soumises à des règles de sécurité draconiennes, il semble bien que les orientaux bénéficient de facilités qui allègent considérablement leurs dépenses..jpg)

.jpg)

.jpg)

S’il ne fait aucun doute que le Luxembourg héberge quelques congolais, il de fait que cette principauté européenne n’a jamais été une destination privilégiée pour les ressortissants de notre pays. L’ouverture de vols entre Brazzaville et Luxembourg a donc d’autres ambitions.

S’il ne fait aucun doute que le Luxembourg héberge quelques congolais, il de fait que cette principauté européenne n’a jamais été une destination privilégiée pour les ressortissants de notre pays. L’ouverture de vols entre Brazzaville et Luxembourg a donc d’autres ambitions.

.jpg)

Mi figue mi raisin, l'article publié dans "les Dépêches de Brazzaville" ce jour nous laisse perplexe tant l'autosatisfecit du directeur de cette structure s'oppose aux constats qu'il en fait. Certes il semble que la situation soit sur une voie d'amélioration mais nous eussions aimé que notre confrère Quentin Loubou, fasse un travail de terrain en allant interoger des usagers, patients, malades et gardes malades, pour offrir à la lecture un papier plus documenté et sans doute plus objectif.

Mi figue mi raisin, l'article publié dans "les Dépêches de Brazzaville" ce jour nous laisse perplexe tant l'autosatisfecit du directeur de cette structure s'oppose aux constats qu'il en fait. Certes il semble que la situation soit sur une voie d'amélioration mais nous eussions aimé que notre confrère Quentin Loubou, fasse un travail de terrain en allant interoger des usagers, patients, malades et gardes malades, pour offrir à la lecture un papier plus documenté et sans doute plus objectif. Peu à peu, le CHU se débarrasse de la perception négative qu'en avait sa clientèle. Des commentaires enchantés se font entendre, même si une coupure d'électricité, un accueil approximatif ou l'attente prolongée d'un médecin ne font pas justice au dynamisme apporté par la nouvelle équipe dirigeante.

Peu à peu, le CHU se débarrasse de la perception négative qu'en avait sa clientèle. Des commentaires enchantés se font entendre, même si une coupure d'électricité, un accueil approximatif ou l'attente prolongée d'un médecin ne font pas justice au dynamisme apporté par la nouvelle équipe dirigeante. Un public qui se dit heureux de ne plus escalader les marches des immeubles depuis que

Un public qui se dit heureux de ne plus escalader les marches des immeubles depuis que  Malgré quelques propos critiques à l'endroit de l'hôpital et de ses dirigeants, le CHU ne désemplit pas. Les choses s'annoncent bien, en dépit de certaines attitudes et faits têtus instrumentés tant par le personnel soignant et administratif que par les malades et le public mal informé. Les difficultés causées par l'absence de panneaux d'orientation permettant d'orienter les visiteurs vers les différents services et le mode d'accès semblent être à l'origine des critiques parfois sévères et déformées.

Malgré quelques propos critiques à l'endroit de l'hôpital et de ses dirigeants, le CHU ne désemplit pas. Les choses s'annoncent bien, en dépit de certaines attitudes et faits têtus instrumentés tant par le personnel soignant et administratif que par les malades et le public mal informé. Les difficultés causées par l'absence de panneaux d'orientation permettant d'orienter les visiteurs vers les différents services et le mode d'accès semblent être à l'origine des critiques parfois sévères et déformées.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

L’Inde se préparerait à fournir au Congo une aide estimée à 250 millions de dollars (environ 125 milliards XAF) sous la forme de 300 bus pour le transport urbain et de 40 bus scolaires afin de résoudre le problème des transports urbains de Brazzaville et de Pointe-Noire.

L’Inde se préparerait à fournir au Congo une aide estimée à 250 millions de dollars (environ 125 milliards XAF) sous la forme de 300 bus pour le transport urbain et de 40 bus scolaires afin de résoudre le problème des transports urbains de Brazzaville et de Pointe-Noire.

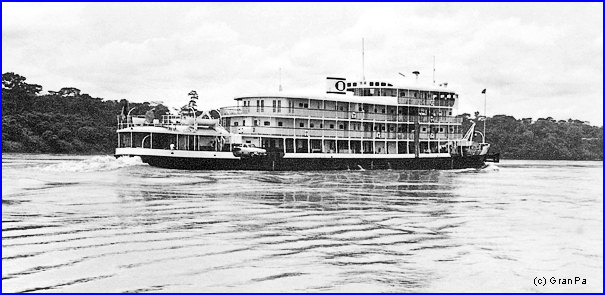

-07.jpg) La ville de Kisangani, s'étend entre la rivière Tshopo et le fleuve Congo. De nombreux affluents et îles constituent un entrelacs propice au déplacement par voie fluviale de la population de Kisangani ainsi qu'au transport de marchandises en baleinières, prirogue à pagaie ou motorisée d'une rive à l'autre et d'un quartier à l'autre.

La ville de Kisangani, s'étend entre la rivière Tshopo et le fleuve Congo. De nombreux affluents et îles constituent un entrelacs propice au déplacement par voie fluviale de la population de Kisangani ainsi qu'au transport de marchandises en baleinières, prirogue à pagaie ou motorisée d'une rive à l'autre et d'un quartier à l'autre.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Le

Le

.jpg)

.jpg)

.jpg)

L’agonie prolongée de Madiba met en avant le fait que les héros ne sont pas maîtres de leur destin. L’icône de la liberté aura manqué de celle-ci tout au long de son long parcours pour la reconnaissance des droits de TOUS les hommes.

L’agonie prolongée de Madiba met en avant le fait que les héros ne sont pas maîtres de leur destin. L’icône de la liberté aura manqué de celle-ci tout au long de son long parcours pour la reconnaissance des droits de TOUS les hommes. Le colonel Charles Mikoungui, administrateur de l'hôpital général des armées de Pointe-Noire, sait de quoi il parle. Dans cet article paru dans "La Semaine Africaine" du 2 juillet il nous décrit trois cas d'école.

Le colonel Charles Mikoungui, administrateur de l'hôpital général des armées de Pointe-Noire, sait de quoi il parle. Dans cet article paru dans "La Semaine Africaine" du 2 juillet il nous décrit trois cas d'école.

.jpg)